阅读郁达夫《故都的秋》中的一段文字:

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这秋,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

请回答

1、这段文字中描述的北国之秋的主要特征是什么?

2、这段文字主要使用了什么表现手法?

3、结合全文,说明贯穿文章的线索是什么?

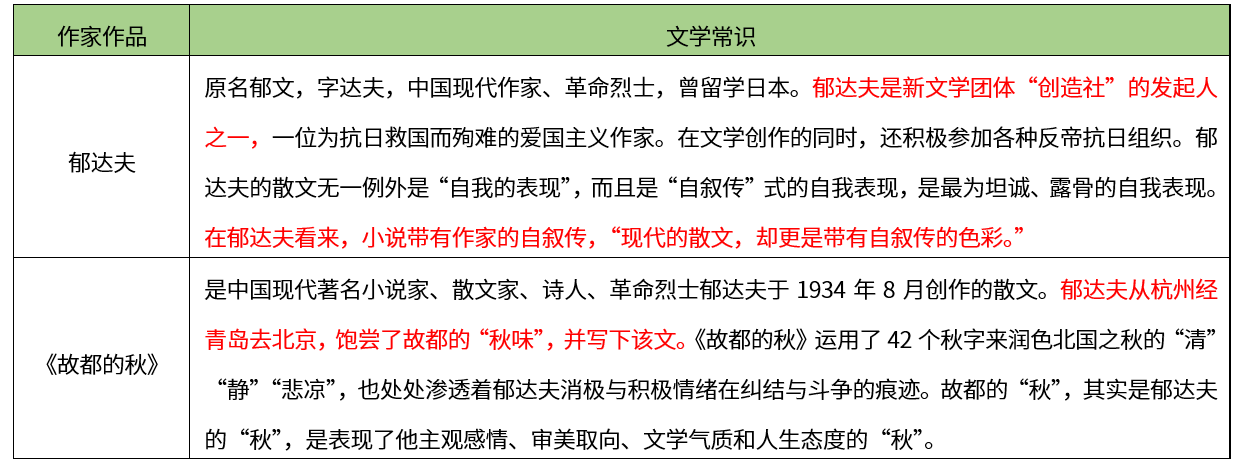

【考点】本题考查指定篇目-记叙文单元-《故都的秋》

【解析】(1)原文:“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,《故都的秋》从故都“秋晨之景”、“秋槐之景”、“秋蝉之景”、“秋雨之景”、“秋果之景”五个方面,紧扣“故都”和“秋”两个词语,表现了“故都之秋”的“清、静、悲凉”的特点。北国秋的特点即是:清、静、悲凉;

原文:“江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风”,指出江南的秋“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多风而少雨”,“只能感到一点点清凉”,

南国秋的特点即是:慢、润、淡。

(2)在《故都的秋》中,郁达夫起句即以“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”奠定文章的情感基调,接着以江南的秋作比较,指出江南的秋“草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多风而少雨”,“只能感到一点点清凉”,因此,“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态”,只有北方才“看得饱,尝得透,赏玩得十足”。这就是对比。文章就是通过这种对比,把作者对“秋的认识”“秋的情感”烘托得“饱”“透”“十足”,用对比手法来写南国之秋不比北国之秋,衬托出北国之秋的“色彩浓、回味永”,表达了作者对北国之秋的眷恋和热爱之情。对比烘托是作者表达更深情感的一种手段,情感表达就更为浓烈。这情是故乡情、爱国情;这落寞之秋是作者当时心境的写照,是对国运衰微的喟叹。

【希赛点拨】