(五)背景资料

某大型矿井采用立井开拓方式,主井直径6.0m,井深890m;副井直径7.0m,井深850m;设计巷道断面较大,井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中,基岩段涌水量小于10m

3/h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工,装载硐室随井筒同时施工;主井进行临时改绞,用临时罐笼提升。

实际施工中,副井施工较顺利,预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差,施工的涌水量达65m

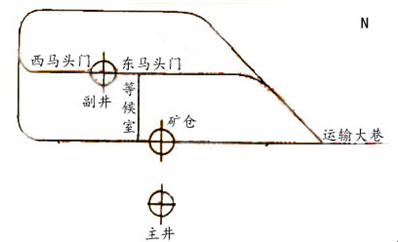

3/h。施工单位通过增加排水设备,强行通过了含水层。由于涌水影响,预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究,决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。

(1) (1)装载硐室改在以后施工,主井与副井到底后分别施工短路贯通工程,准备临时改绞(2分)。

(2)改变了装载硐室的施工条件,增加了装载硐室的施工难度(2分)。

(3)改变装载硐室与主井同时施工的方案,装载硐室安排在副井永久罐笼投入使用后施工,使装载硐室工程不在主要矛盾线上(2分)。

(2) (1)通过放弃同时施工箕斗硐室,能实现两井同时到底,按原计划改绞;

(2)临时改绞能大大增加提升能力,增加施工队伍,提高施工进度。

(3)主井临时改绞,能使副井提早进入永久装备,缩短关键线路。

(4)改变装载硐室施工顺序,仍可以保证总工期不受影响(2分)。

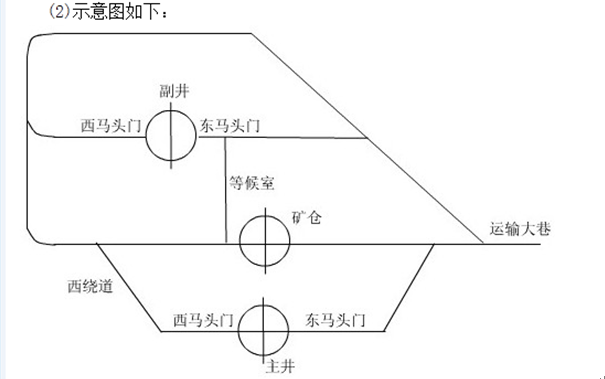

(3)(1)增加主井临时双向马头门(2分;若单向马头门,为1分);增加主井与主要运输大巷联接的绕道(1分)。

(2)

(4) (1)工程措施费(2分):

(2)由业主(建设单位)解决(2分);

(3)过含水层措施费(1分);

增加壁后注浆费用(1分):

由于装载硐施工方案改变所增加的费用(2分)。

(5) (1)提升系统的变换(2分)

井筒改绞前仍用吊桶提升;临时改绞形成后,用罐笼提升。

(2)通风系统的调整(2分)

主、副井贯通前,利用原各自系统;

贯通后,封闭一个井筒,安装抽风机,一个井筒进风,一个井筒回风。

(3)排水系统调整(2分)

主井与副井贯通前利用各自凿井排水系统;

临时改绞完成后,井底增设临时泵房和水仓(或利用已有形成巷道或井底水窝)。

(4)供电系统调整(2分)

井下永久供电系统未形成前,井底增设临时配电点,电缆由主井敷设。

(5)建立井底矿车运输系统。