高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 :6.1 一般规定

摘要:本文为高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010:6.1 一般规定,内容详情如下,如需查看更多消防工程师消防规范标准,敬请关注希赛网消防工程师频道。

6.1.2 抗震设计的框架结构不应采用单跨框架。

6.1.3 框架结构的填充墙及隔墙宜选用轻质墙体。抗震设计时,框架结构如采用砌体填充墙,其布置应符合下列规定:

1 避免形成上、下层刚度变化过大。

2 避免形成短柱。

3 减少因抗侧刚度偏心而造成的结构扭转。

6.1.4 抗震设计时,框架结构的楼梯间应符合下列规定:

1 楼梯间的布置应尽量减小其造成的结构平面不规则。

2 宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,楼梯结构应有足够的抗倒塌能力。

3 宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响。

4 当钢筋混凝土楼梯与主体结构整体连接时,应考虑楼梯对地震作用及其效应的影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。

6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列规定:

1 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,当采用砖及混凝土砌块时,砌块的强度等级不应低于MU5;采用轻质砌块时,砌块的强度等级不应低于MU2.5。墙顶应与框架梁或楼板密切结合。

2 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋,6度时拉筋宜沿墙全长贯通,7、8、9度时拉筋应沿墙全长贯通。

3 墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于8m或层高的2倍时,宜设置间距不大于4m的钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

4 楼梯间采用砌体填充墙时,应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱,并应采用钢丝网砂浆面层加强。

6.1.6 框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。

6.1.7 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。

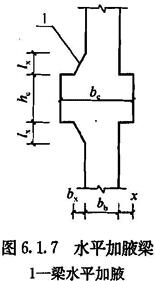

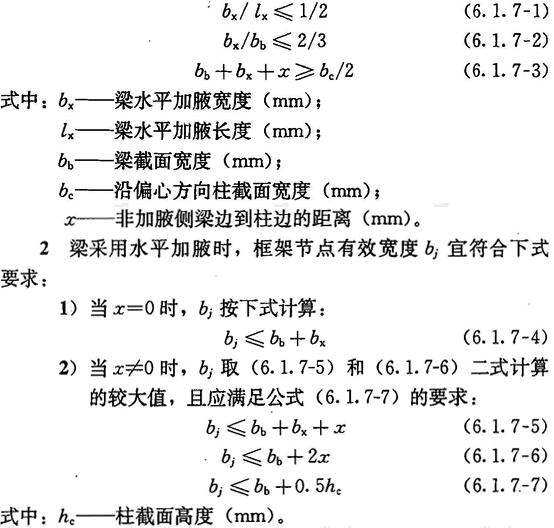

梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.7)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。

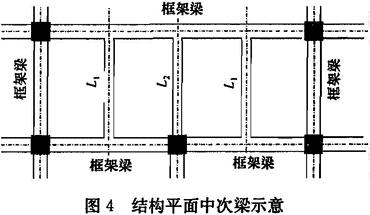

6.1.8 不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计。

条文说明

6.1 一般规定

6.1.2 本次修订将02规程的“不宜”改为“不应”,进一步从严要求。震害调查表明,单跨框架结构,尤其是层数较多的高层建筑,震害比较严重。因此,抗震设计的框架结构不应采用冗余度低的单跨框架。

单跨框架结构是指整栋建筑全部或绝大部分采用单跨框架的结构,不包括仅局部为单跨框架的框架结构。本规程第8.1.3条第1、2款规定的框架-剪力墙结构可局部采用单跨框架结构;其他情况应根据具体情况进行分析、判断。

6.1.3 本条为02规程第6.1.4条的修改,02规程第6.1.3条改为本规程第6.1.7条。

框架结构如采用砌体填充墙,当布置不当时,常能造成结构竖向刚度变化过大;或形成短柱;或形成较大的刚度偏心。由于填充墙是由建筑专业布置,结构图纸上不予表示,容易被忽略。

国内、外皆有由此而造成的震害例子。本条目的是提醒结构工程师注意防止砌体(尤其是砖砌体)填充墙对结构设计的不利影响。

6.1.4 2008年汶川地震震害进一步表明,框架结构中的楼梯及周边构件破坏严重。本次修订增加了楼梯的抗震设计要求。抗震设计时,楼梯间为主要疏散通道,其结构应有足够的抗倒塌能力,楼梯应作为结构构件进行设计。框架结构中楼梯构件的组合内力设计值应包括与地震作用效应的组合,楼梯梁、柱的抗震等级应与框架结构本身相同。

框架结构中,钢筋混凝土楼梯自身的刚度对结构地震作用和地震反应有着较大的影响,若楼梯布置不当会造成结构平面不规则,抗震设计时应尽量避免出现这种情况。

震害调查中发现框架结构中的楼梯板破坏严重,被拉断的情况非常普遍,因此应进行抗震设计,并加强构造措施,宜采用双排配筋。

6.1.5 2008年汶川地震中,框架结构中的砌体填充墙破坏严重。本次修订明确了用于填充墙的砌块强度等级,提高了砌体填充墙与主体结构的拉结要求、构造柱设置要求以及楼梯间砌体墙构造要求。

6.1.6 框架结构与砌体结构是两种截然不同的结构体系,其抗侧刚度、变形能力等相差很大,这两种结构在同一建筑物中混合使用,对建筑物的抗震性能将产生很不利的影响,甚至造成严重破坏。

6.1.7 在实际工程中,框架梁、柱中心线不重合、产生偏心的实例较多,需要有解决问题的方法。本条是根据国内外试验研究的结果提出的。根据试验结果,采用水平加腋方法,能明显改善梁柱节点的承受反复荷载性能。9度抗震设计时,不应采用梁柱偏心较大的结构。

6.1.8 不与框架柱(包括框架-剪力墙结构中的柱)相连的次梁,可按非抗震设计。

图4为框架楼层平面中的一个区格。图中梁L1两端不与框架柱相连,因而不参与抗震,所以梁L1的构造可按非抗震要求。

例如,梁端箍筋不需要按抗震要求加密,仅需满足抗剪强度的要求,其间距也可按非抗震构件的要求;箍筋无需弯135°钩,90°钩即可;纵筋的锚固、搭接等都可按非抗震要求。图中梁L2与L1不同,其一端与框架柱相连,另一端与梁相连;与框架柱相连端应按抗震设计,其要求应与框架梁相同,与梁相连端构造可同L1梁。

延伸阅读

- 2023年一级注册消防工程师准考证打印时间表

- 一级消防工程师有电子证书吗

- 一级消防工程师考试分数怎么查

- 一级消防工程师证每年可以报考一次吗

- 一级消防工程师免试科目是哪门

- 辽宁2021年一级消防工程师证书领取时间在几月份

注册消防工程师微信公众号

注册消防工程师备考资料免费领取

去领取

距离2022 注册消防工程师考试

还有- 0

- 0

- 0

专注在线职业教育24年

专注在线职业教育24年

扫描二维码

扫描二维码

扫描二维码

扫描二维码